区块链技术:解构数字信任的基石

区块链技术,作为一种革命性的分布式账本技术,正在深刻地改变着我们与数据交互的方式。它不仅是比特币等加密货币的核心,也逐渐渗透到供应链管理、金融服务、身份认证等多个领域。理解其底层原理,对于把握未来的技术趋势至关重要。那么,区块链技术原理究竟是如何运作的呢?

区块链账本与比特币交易记录

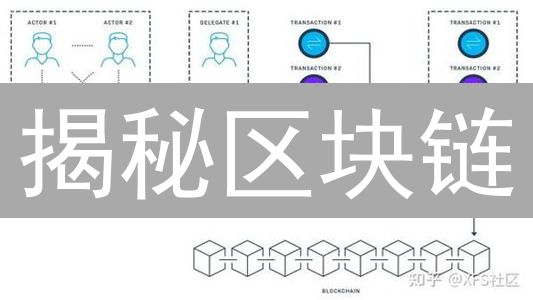

区块链本质上是一个公开、透明、不可篡改的分布式账本。与传统的中心化账本不同,区块链账本的副本分布在网络中的多个节点上,每个节点都存储着完整的账本信息。这种分布式存储方式极大地提高了数据的安全性和可靠性。

以比特币为例,每一笔比特币交易都会被记录在区块链账本上。这些交易记录按照时间顺序,被打包成一个个的“区块”。每个区块都包含一定数量的交易信息、上一个区块的哈希值以及自身区块的哈希值。区块之间通过哈希值相互连接,形成一条链状结构,因此被称为“区块链”。

比特币交易记录的透明性,意味着任何人都可以通过区块链浏览器查看交易的详细信息,包括交易时间、交易金额、发送方地址和接收方地址。当然,用户的身份信息是被加密的,但交易本身是公开的。这种公开透明的特性,增加了交易的安全性,降低了欺诈风险。

区块哈希值与工作量证明机制

区块哈希值是区块链技术中的一个关键概念。哈希值是通过哈希算法对区块中的数据进行计算得出的一个唯一的字符串。任何对区块数据的微小改动,都会导致哈希值的巨大变化。

每个区块都包含前一个区块的哈希值,这意味着如果有人试图篡改某个区块的数据,那么该区块的哈希值就会发生改变,从而破坏整个区块链的完整性。为了防止恶意篡改,区块链引入了工作量证明(Proof-of-Work, PoW)机制。

工作量证明机制要求矿工通过大量的计算,找到一个符合特定条件的哈希值,才能将新的区块添加到区块链上。这个过程需要消耗大量的计算资源和电力,因此被称为“挖矿”。比特币矿工通过参与挖矿,维护区块链的安全性和稳定性,并获得相应的比特币奖励。

找到符合条件的哈希值的过程,本质上是一个概率问题。矿工需要不断尝试不同的nonce值(一个随机数),直到计算出的哈希值满足预设的难度目标。难度目标会根据网络中算力的变化而自动调整,以确保区块的生成速度稳定在一个相对固定的水平。

分布式账本与区块链防篡改

分布式账本是区块链技术的核心优势之一。由于账本的副本分布在网络中的多个节点上,任何单点故障或攻击都不会影响整个系统的正常运行。即使某个节点上的数据被篡改,其他节点上的数据仍然可以验证和恢复。

区块链的防篡改特性,主要得益于以下几个方面:

- 哈希值的唯一性: 任何对区块数据的修改都会导致哈希值的改变,从而破坏链的完整性。

- 工作量证明机制: 篡改区块需要重新计算该区块及其后续所有区块的哈希值,这需要消耗巨大的计算资源,在算力足够强大的网络中,几乎是不可能的。

- 共识机制: 区块链网络通过共识机制(如工作量证明、权益证明等)确保所有节点对账本的状态达成一致。只有得到大多数节点认可的区块才能被添加到区块链上。

由于这些机制的存在,区块链上的数据一旦被写入,就很难被篡改。这使得区块链成为一种可信赖的数据存储和交易平台。它提供的安全性和透明度,是传统中心化系统难以比拟的。也正因为如此,区块链技术在各个领域的应用前景才如此广阔。